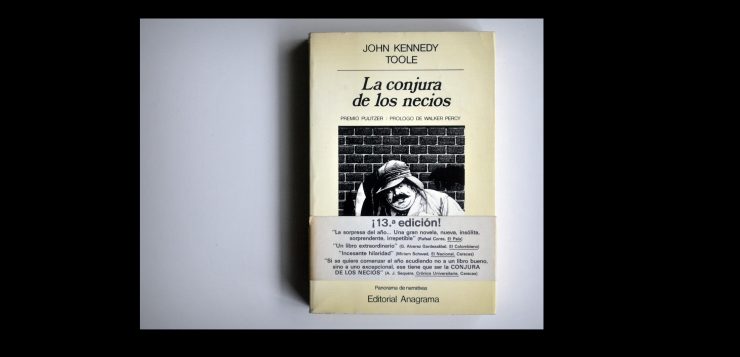

La conjura de los necios, la extraordinaria novela de John Kennedy Toole, fue publicada en Estados Unidos en 1980, más de una década después del suicidio de su autor. Un año más tarde ganó el Premio Pulitzer; en mayo del año siguiente fue publicada en español, por Anagrama. Fue un éxito notable: en diciembre de 1983, diecinueve meses después de la primera edición, el sello de Jorge Herralde lanzaba la decimotercera. Incluía una faja —esa tira de papel que rodea al libro con el objetivo de llamar la atención del observador— que lo aclamaba:

¡13.a edición!

“Un libro extraordinario”

“Incesante hilaridad”

“Si se quiere comenzar el año acudiendo no a un libro bueno sino a uno excepcional, ese tiene que ser LA CONJURA DE LOS NECIOS”…

Un ejemplar de esa decimotercera edición de Anagrama es el que tengo en mi biblioteca. Lo compré usado, hace más de diez años. Quien(es) lo había(n) poseído antes de mí durante casi un cuarto de siglo no le había(n) quitado la dichosa faja. Yo tampoco lo hice en todo este tiempo. Permanece, amarillenta, ajada, medio rota, ocultando parte de la clásica ilustración de Ed Lindlof en la portada. Me pregunto: ¿por qué esa faja sigue ahí

La faja es un elemento curioso. No es parte del libro, aunque de algún modo sí lo es. Podría no estar, pero a veces está. Está para irse: casi siempre termina en la basura. Aunque puede tener otros usos. “Nunca he comprado un libro por su faja —señala el escritor Sergio del Molino—. Los he comprado a pesar de sus fajas. Los desfajo nada más pagarlos y, si no tengo marcapáginas, doblo la faja y la uso como tal sin leerla”.

El grupo de los detractores de las fajas es numeroso, e incluye a muchos libreros. La librería pamplonesa Deborahlibros se declaró en enero de 2017 “espacio libre de fajas”. “Los libros aquí no están enfajados —decía un papel pegado en la fachada en esos días— sea cual sea su edición, autor(a) premiado(a) o digan de él lo que quieran en el Babelia o en el New York Times. En caso de duda, pregunte a la librera. Nota: Guardamos todas las fajas en una caja, puede usted llevarse la que más le guste”.

Otros escritores, apunta Del Molino, proponen intercambiar las fajas. “Colocar la que dice ‘Una conmovedora historia de lucha bajo el nazismo’ en el último de Mario Vaquerizo y la que dice ‘La mejor guía de mindfulness’ en los diarios de Anna Frank. Por ejemplo. El librero —y yo con él— sostenía que la mayoría de los compradores no se iban a dar cuenta”.

El contenido de las fajas suele ser más o menos siempre el mismo. Casi siempre incluye el número de ediciones o de ejemplares vendidos (siempre y cuando sea un número alto) y elogios desmesurados para el libro en cuestión: “Una novela maravillosa”, “La gran novela americana de nuestro tiempo”, “Un libro que hará que te olvides de respirar”. Elogios que en el mejor de los casos provienen de otros escritores o de críticos, pero que en muchos otros se atribuyen con total desfachatez a anónimos “lectores en Twitter” o “lectores en Amazon”.

A veces la faja explica que el libro ha ganado el premio X, o que es la nueva obra del autor de Y, o que “si te gustó Y te encantará Z”, o que es “el libro en el que se basa la película tal o la serie cual”. Eso también en el mejor de los casos. En el peor, las editoriales buscan algún atractivo publicitario como quien rasca el fondo de un tarro. Fue el caso de la edición española de Wayward Pines, novela de Blake Crouch, publicada por Destino. “La novela en la que se basa la serie del director de El sexto sentido”, decía la faja. A ver si una película de hace casi veinte años, de un director cuyo nombre nadie recuerda, nos puede ayudar con un restito de su prestigio…

Quizá lo peor sean las hiperbólicas comparaciones con autores clásicos: cualquier libro es “la novela que Borges habría escrito si hubiese escrito una novela”, cualquier autor es “el Proust de nuestro tiempo” o “una mezcla de Kafka con Víctor Hugo, con un toque de Dostoievsky y una pizca de Joyce”. Aunque el premio mayor se lo podríamos dar a los marketineros de Planeta: no recomendaban leer a Carlos Ruiz Zafón porque escribiera como Dickens (!!!), sino que sugerían leer un libro de Dickens debido a que aparecía mencionado en una novela de Ruiz Zafón. En fin.

Si nos atenemos a la más pura lógica, debemos pensar que las fajas son efectivas: por eso las editoriales las usan cada vez más. Sin embargo, como tantos libros son “extraordinarios”, “prodigiosos” y “deslumbrantes”, la calidad de los adjetivos se agota, y eso obliga a recurrir a la cantidad. Y para meter más adjetivos, hace falta que las fajas sean cada vez más grandes. Por eso, además de exageradas y de colores chillones, ahora las fajas son enormes: de los tres o cuatro centímetros que tuvieron en sus orígenes, han ido invadiendo las portadas hasta amenazar con fagocitarlas por completo.

Quizá el ejemplo más extremo es el de la cuarta edición de la novela Cicatriz, de Sara Mesa, editada por Anagrama. Más de tres cuartas partes de la portada quedaban ocultas tras la faja. Lo único visible era el título y el nombre de la autora. De la imagen elegida para ilustrar no se veía, literalmente, nada. ¿Vale la pena sacrificar la portada de esa forma? Si el libro es tan bueno y se vende tan bien, ¿hace falta afearlo así?

Vuelvo a la idea anterior: si los especialistas en ventas lo hacen, debe ser que da resultado. Pero es posible que los lectores terminemos asqueados. Y también los diseñadores de las portadas. ¿Para qué tanto trabajo —podrán plantearse— si al final todo quedará cubierto por un papel rojo con puras letras blancas? Quizás en el futuro las tapas carezcan de ilustraciones, como sucedía con los libros antiguos. Todo será faja. (Alguien me dirá: eso ya existe, se llama sobrecubierta. No le faltará razón.)

Y hablamos precisamente de Anagrama, de cuyas entrañas salió, hace casi 35 años, el ejemplar de La conjura de los necios que tengo a mi lado mientras escribo estas líneas, con su correspondiente faja todavía alrededor. Sigo preguntándome por qué esa faja sigue ahí, por qué no la tiro, por qué no dejo que el famoso retrato de Ignatius Reilly se luzca en todo su esplendor.

Se me ocurre una respuesta: cuando compré el libro, la faja que lo abrazaba, ajada y amarillenta, era ya una reliquia. Por eso me pareció valiosa, por eso no la quise —ni la quiero— sacar. Como si fuera ya parte del libro. Quitarla y tirarla sería casi como arrancar y tirar una página. Por eso, me doy a mí mismo un consejo: cada vez que compre un libro que venga con faja, sacarla y tirarla enseguida. Nada de encariñarse con ese trozo de papel intruso, invasivo. No sirve para nada. No son más que patrañas publicitarias. Sí, eso haré.

Aunque, la verdad, si vuelvo a comprar un ejemplar con una faja viejita, qué poca fe me tengo. Qué les voy a hacer a mis manías bibliófilas.

Autor: Cristian Vázquez

Ver más en: Letras Libres