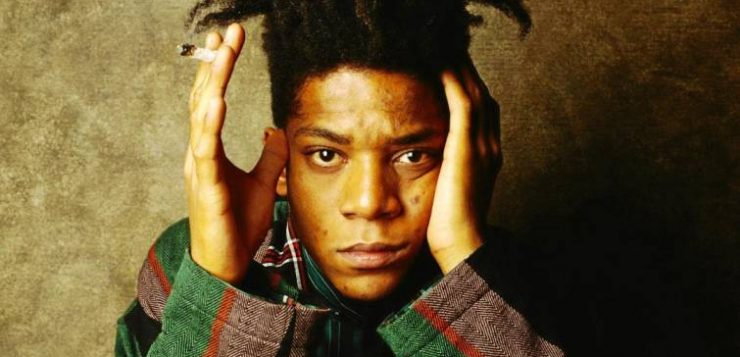

Se cumplen 30 años de la sobredosis que acabó con la vida de un mito apabullante, el artista negro más cotizado de todos los tiempos.

Jean-Michel Basquiat apareció muerto por una sobredosis de heroína el de 12 de agosto 1988, en su «loft» de Great Jones Street, en Nueva York. Tenía tan solo 27 años, y una vida cuajada de esos ingredientes biográficos que convierten una desaparición prematura en la tierra fértil para la construcción de un mito apabullante. De la noche a la mañana, Basquiat –músico, dj, graffitero, pintor– se convirtió en el Rimbaud posmoderno, en una leyenda ochentera capaz de tomar el relevo del héroe punk Sid Vicious –muerto, también por sobredosis, a los 22 años–. Su pulsión de muerte, pues la esperaba en cualquier momento, le concedió el fatídico honor de entrar por la puerta grande y en loor de apasionados obituarios en el panteón de los fallecidos a los 27 años: Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain. De artista callejero pasó a vender sus primeros dibujos por 550 dólares, luego a ganar 250.000 con su primera exposición individual, y, treinta años después de su muerte, a que una de sus obras fuera vendida en subasta al magnate japonés Yusaku Maezawa por 110,5 millones de dólares, el precio más alto jamás pagado por un cuadro de un artista negro, y la primera obra creada después de 1980 en superar la mágica cifra de los 100 millones. Solo diez piezas, a lo largo de la historia, han superado este

umbral. Y, ante el vertiginoso agigantamiento de su figura, una pregunta cae por su propio peso: ¿qué es lo que tiene Basquiat para que, tres décadas después de su fallecimiento, su arte se haya convertido en el nuevo «oro visual» de la cultura contemporánea? ¿Por qué su pintura desata las mismas reacciones fanáticas, desproporcionadas, por entero irracionales, que reventaron los precios de los lienzos de Van Gogh? Es en este justo momento, cuando se cumplen 30 años de su muerte y la directora Sara Driver estrena un documental sobre los factores vitales y culturales que convergieron en sus primeros años de actividad artística, que urge arrojar algunas respuestas.

Del Bronx a Warhol

Basquiat nació en el Bronx, de padre haitiano y madre puertorriqueña. Su precocidad para la expresión artística, una familia desgarrada y un hervidero político y cultural como el que era el distrito neoyorquino durante la segunda mitad de los 70 constituían el cóctel perfecto para su explosión creativa. Con el avance de la década, el Bronx se convirtió en el escenario idóneo en el que contraatacar el éxito incontestable de la «música disco», devaluada ya en términos de fórmula comercial en manos de la industria cultural. El hip-hop se expande como un reguero de pólvora por guetos y locales abandonados, aglutinando las conciencias más desencantadas y necesitadas de una verdadera revolución contracultural que expresara mejor el grito de la sociedad afroamericana y latina. Es en este contexto en el que Basquiat, junto con su compañero Al Díaz, comienza la aventura de «SAMO» –siglas de «SAMe Old shit», es decir, «la misma mierda de siempre»–, con la que cubren vagones de metro y muros del SoHo con graffitis cargados de metralla política. El graffiti, en este momento, no solo era una forma de expresión alternativa, extramuros de los sacrosantos templos del arte contemporáneo. La firme voluntad de sus practicantes de vandalizar cualquier espacio público de Nueva York lo convirtió en uno de los asuntos más calientes de la agenda de cualquier candidato a la alcaldía de la Gran Manzana. «Graffitear» era, más que una forma de expresarse artísticamente, un modo de desacato a la autoridad que sometía a la población afro y latina.

En 1979, Basquiat y Díaz ponen fin a esta aventura callejera –«SAMO is dead» aparece escrito una mañana en los muros del SoHo. Y, tras un breve intervalo dedicado a la música –fundó un grupo musical, Gray–, en 1980 comienza a utilizar la pintura como principal lenguaje de expresión. Ese mismo año participa en su primera exposición, y comienza una carrera meteórica que le llevaría, en 1981, al PS1 y a la Documenta de Kassel, así como a ser objeto de su primer tratamiento crítico en la prestigiosa «Artforum». Uno de los principales méritos de Basquiat fue haber incrustado el corazón palpitante de la contracultura del Bronx en el cuerpo glamuroso del arte más mediático. Su amistad con Warhol, labrada desde 1981, le supuso una vía de acceso expedita a los engranajes más exclusivos de la industria. En 1982 vivió un romance con una joven de origen italiano llamada Madonna Louise Ciccone que, poco después, ejercería su hegemonía dentro de la música pop global bajo el nombre de Madonna. Como cualquier estrella, solía metabolizar el éxito en arranques de excentricidad: pintaba con costosos trajes de Armani que, posteriormente, exhibía en público manchados de pintura. Manejó como nadie el maridaje entre lo marginal y la luz cegadora de los flashes. Y, a tan efectiva estrategia de hibridación, añadió además una sorprendente capacidad productiva: más de mil pinturas realizadas en apenas diez años, aparte de otros tantos dibujos: una auténtica mina de diamantes para un mercado deseoso de especular con una de las personalidades más abracadabrantes del arte posmoderno.

El estilo de una época

No hay nada que excite más al mercado, al coleccionista con cuentas bancarias de siete dígitos en adelante, que adquirir obras que le hagan sentir, desde el salón de su mansión o ático, participante de la revolución cultural. Y en esto, qué duda cabe, el estilo patentado por Basquiat constituye un paradigma como pocos. A diferencia de Keith Haring, supo mantener intacto en sus cuadros el aroma de lo salvaje, de ese estado bruto de las emociones que transmite autenticidad e insubordinación. Los ingredientes que fue arrojando a sus composiciones confeccionaron un lenguaje legible y empático, una huella caliente y en carne viva en la que el espectador sentía, sin mayores esfuerzos intelectuales, la inmediatez y viveza de la sangre circulando aceleradamente. Del «Expresionismo Abstracto» norteamericano tomó el gesto intemperante y agresivo, la pincelada incontinente. Sobre esta ráfaga de registros plásticos, añadió palabras, conceptos que, a modo de contraseñas, convertían la superficie de sus pinturas en muros llenos de simbología, en los que la desigualdad y el racismo eran atacados con la rabia elemental de un adolescente. Por ejemplo, no son pocas las ocasiones en las que Basquiat introduce palabras como «soap» (jabón) o «cotton» (esclavitud). La primera de ellas apunta al blanqueo en todas sus ramificaciones significativas; la segunda, evidentemente, trae a la mente el periodo de la esclavitud.

La pintura de Basquiat incorpora toda la mitología embaucadora del romanticismo. Incita a desempolvar el salvaje que todos llevamos dentro, a superar el racionalismo occidental y volver a ese origen sin mancillar que intensifique las constantes vitales. No son de extrañar, en este sentido, las continuas referencias a las culturas africana y azteca que se perciben en sus cuadros. Pero, lejos de alentar una huida «a lo Gauguin» a un paraíso idílico, perdido en la periferia de la civilización, Basquiat contextualiza esta emergencia de lo primitivo en el ámbito de lo urbano: se vale del cómic, de los resortes más poderosos de la cultura pop, emplea todo tipo de materiales que se encuentra por la calle, mantiene íntegro el cordón umbilical que une sus «cuadros de caballete» con los graffitis callejeros. Además, en ese papel construido «ad hoc» para desenvolverse como un salvaje en el mismo centro neurálgico del establishment, no dudó en arremeter contra la crítica como un síntoma de insobornable libertad: «No escucho –declaró una vez– lo que los críticos de arte dicen. No sé quién necesita a un crítico para averiguar lo que es el arte». Una interpretación perfecta que, sin embargo, no le evitó ser la diana de algunos dardos envenenados que vieron en su obra una estrategia para explotar la idolatría sensacionalista de lo negro y convertirla en bien de consumo. ¿Rebelde sin causa o con una muy específica: el éxito a toda costa? Hay opiniones para todo.