Una élite reducidísima de coleccionistas se refugia en obras-trofeo a precios desorbitados

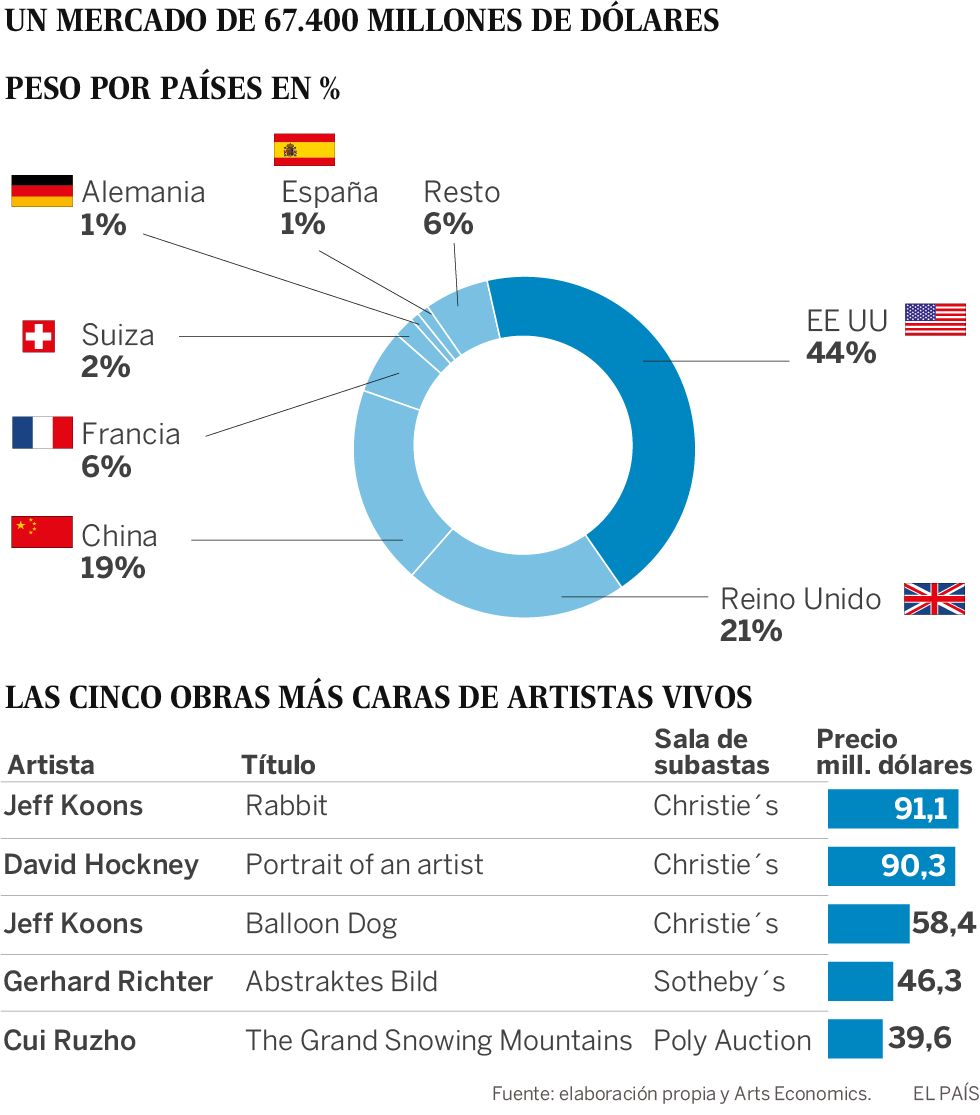

Con la fortuna de un soldado ciego que atraviesa ileso un campo de batalla, el mercado del arte ha ido esquivando titulares. En muchos había enterradas palabras que estallaban a su paso como minas: “burbuja”, “frenazo”, “recesión”, “caída”. Pero siempre ha encontrado refugio. Ya sea apostado tras el dinero. El año pasado se intercambiaron 67.400 millones de dólares (60.200 millones de euros) en obras de arte. Ya sea parapetado tras el apetito por las piezas-trofeo. Hace un par de semanas, el multimillonario Steve Cohen, según The New York Times, pagaba 91 millones de dólares (81 millones de euros) por un vaciado de acero inoxidable que simula un conejo de plástico hinchable. La escultura Rabbit, creada en 1986 por Jeff Koons, mide 104 centímetros. Esto supone que cada centímetro sale a 875.000 dólares. Unos 780.000 euros. Por comparar con otra presunta burbuja, es el precio de un piso de lujo en el centro de Madrid. ¿Cuándo el arte extravió el sentido de la realidad? ¿Cuándo, parafraseando a Vargas Llosa, se jodió el Perú?

Fue hace ya décadas. En 1984, el crítico Robert Hughes escribió: “Los marchantes nos dicen que está próximo el día en el que se paguen diez millones de dólares por una pintura. Nunca antes las artes visuales habían sido objeto (sean víctimas o beneficiarias, según el punto de vista de cada uno) de tan extrema inflación y fetichización”. Hoy esa cantidad es el patio de recreo de infinidad de pintores. Estén vivos o muertos. Pollock, De Kooning, Georgia O’Keeffe, Basquiat, Rothko, Joan Mitchell, Gerhard Richter o Kerry James Marshall perforan esa cifra al igual que papel celofán. Y el mercado es un ermitaño arropado por su oscuridad. “No existe regulación y el precio de la pieza lo marca la demanda. Pero también hay acuerdos privados, confidenciales, de intercambio. O bien intereses, no abiertos a discusión o conocimiento público, donde galeristas comprometidos con coleccionistas-inversores deciden al tiempo aupar el valor económico de un artista pujando a través de intermediarios en casas de subasta”, critica Elena Foster, directora de la galería y editorial Ivorypress. Con esta estrategia se “multiplica el precio y la demanda de obras similares”. “De ahí que, actualmente, el mercado del arte sea una metáfora prístina de un juego de ajedrez con jugadores expertos y reglas confidenciales e intransferibles”.

Un lugar opaco y tan propenso a la manipulación deja frases bien conocidas. El arte y los mercados financieros parecen recitar los mismos salmos frente a idénticos problemas. Si la economía tiembla, la reacción es comprar los nombres obvios de la historia del arte. Y si hay que completar la “cartera”, nada mejor que adquirir obras de artistas infravalorados o que durante décadas han sido ignorados. Esta es la cartografía de nuestro tiempo. “La globalización ha dado entrada a un mayor número de compradores-inversores que persigue las piezas más emblemáticas de los creadores más importantes”, relata el coleccionista Juan Bonet. “De hecho, sostienen los expertos que para invertir en arte, mejor cuánto más caro y que comprar por debajo de 100.000 euros es jugar a la lotería. Pero eso no es coleccionar, eso tiene otro nombre: inversión”.

Vuelta a los maestros antiguos

Robert Simon posee una mirada excepcional para los maestros antiguos. En 2005, junto con su colega Alexander Parish, compró por 10.000 dólares (8.900 euros) una maltrecha tabla de nogal en una casa de subastas de Nueva Orleans (EE UU). Un Cristo salvador; un Salvator Mundi. Tras seis años de trabajo y restauraciones, atribuyeron la obra (pese a las dudas que aún mantienen algunos académicos) a Leonardo da Vinci. La liquidez y el mito hicieron de plomada. El príncipe saudí Badr Ben Abdallah pagó 450 millones por la pintura en 2017. Se convirtió en la obra más cara de la historia y la cifra estalló en un mercado acostumbrado al silencio y a lo pequeño. El año pasado las ventas de estos maestros, según un trabajo de UBS y Art Basel, fueron de 905 millones de dólares. Solo representa el 6% del mercado. Un lugar reducido pero que está cambiando. “Quizá no se puede hablar de un boom, pero sí existe un rejuvenecimiento”, admite Robert Simon. Llegan coleccionistas jóvenes procedentes del arte contemporáneo. Clientes que además de pinturas quieren esculturas y dibujos. Buscan, por ejemplo, pintores caravaggistas, arte colonial español, imágenes relacionadas con el Antiguo Testamento. “No es un coleccionismo para todo el mundo. Requiere formarse. Pero quien se involucra se siente generosamente recompensado”, defiende el marchante. En silencio, lo atestigua una antigua tabla pintada allá por 1500.

Sin embargo, las subastas en Londres y Nueva York, sobre todo sus sesiones de la noche, que es donde se rematan las obras más caras, son espacios a los que la gente acude a sentir el voltaje del dinero. Y cada vez resulta necesaria más descarga para conseguir idéntica sensación. Si hasta hace poco el arte se dirigía al 1% del planeta ahora parece destinado al 0,01% del mundo. La inequidad dentro de la inequidad. “En el espacio artístico ocurre lo mismo que en el ámbito cultural, político y económico, hay una minoría, cada vez más minoritaria, que lo tiene todo; y la sociedad es cada vez más frágil”, incide Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía. El banco Credit Suisse contabiliza unas 150.000 personas que poseen más de 50 millones de dólares (47,7 millones de euros) en activos líquidos. Quitemos dos ceros a esa cifra y quizá nos dé el número de inversores que pueden destinar 81 millones de euros a un conejo de acero. “Los precios de las obras-trofeo se han vuelto tan locos que nadie, literalmente, excepto los más ricos del planeta pueden comprarlas. Incluso los artistas históricos latinoamericanos son carísimos y los creadores afroamericanos viven sujetos a un mercado frenético e híper-especulativo”, narra el coleccionista y marchante angelino Stefan Simchowitz. Arropando el coro surgen los que llama “coleccionistas borregos”: van de un lado al otro del mercado según suenan los nombres de moda. Su pantalla frente al ruido es refugiarse en el arte emergente contemporáneo.

En manos de unos pocos

Pero cuando ni los ricos son lo suficientemente ricos para comprar arte es que el mercado tiene un problema grave. Incluso aquí pasa factura la desigualdad. Un puñado de mega-galerías se reparte el negocio. Las cinco principales galerías en términos de ingresos acaparan más de la mitad de las ventas. El año pasado, las transacciones de los primeros 20 artistas vivos coparon el 64% del mercado. Esos creadores trabajan con espacios muy reconocidos. La consecuencia es que sufren y desaparecen los establecimientos intermedios. “Es cierto que el mundo de las galerías refleja la concentración mundial de la riqueza en pocas manos, sin embargo el sistema (ferias, galerías) continúa siendo muy grande y muy diverso”, defiende Gabriel Pérez Barreiro, comisario de la última Bienal de São Paulo. Quizá. Pero el sector tiene la sensación de que se ha roto la cadena. Aunque haya quién aún mantenga vida la esperanza. “Todavía no se ha fracturado del todo”, matiza Vicente Todolí, exdirector de la Tate Modern. “Esperemos que esa cadena trófica continúe y se fortalezca. Porque, de otro modo, se perdería biodiversidad cultural”. Sin embargo, la pérdida parece haber empezado.

Los artistas generalmente comienzan en galerías pequeñas o medianas. Desarrollan ahí un ecosistema de coleccionistas, comisarios, presencia en instituciones. Los galeristas —muchos jóvenes— financian su trabajo, les asesoran y crecen con ellos. El problema llega con el éxito. Cuando aparece, la mayoría opta por una galería más grande o bien deja de trabajar en exclusiva con el espacio original. Los establecimientos modestos no solo pierden dinero sino también la capacidad de respaldar a otros artistas suyos con menor demanda. La duda hiere como una amenaza, ¿quién alentará ahora el genio? Nadie va a mega-galerías como Gagosian o Pace a descubrir talento joven. Y los rescoldos que deja esa pregunta son más peligrosos que las llamas. “Estamos perdiendo la calidad del relato del arte. Vemos los mismos artistas en ferias y colecciones; vemos la misma narración en todas partes. Y si algo es el arte es diferencia: mirar la vida con ojos nuevos”, reflexiona el coleccionista Paco Cantos. “Es igual de hueco que intentar comprender el mundo leyendo siempre el mismo periódico”.

Sobre esta monotonía del discurso, el mercado del arte reacciona. Se juega a los coleccionistas. O sea, el patrimonio que lo sustenta. “Una de las tendencias actuales es el redescubrimiento de ciertos artistas que históricamente habían sido infravalorados”, describe Ralph Taylor, director de arte de Posguerra y Contemporáneo de la casa de subastas Bonhams. Bajo esta niebla hay mujeres, creadores afroamericanos y del antiguo bloque del Este. Pero también nombres que apenas suenan de movimientos consagrados. Pensemos en el pintor polaco Wojciech Fangor. “Es menos conocido que pioneros del arte óptico como Victor Vasarely, Jesús-Rafael Soto o Carlos Cruz Diez, y procede de un país donde una pujante clase media colecciona con fuerza referentes de su propia cultura”, valora Taylor.

El mercado se mimetiza, se adapta; busca nuevos productos y nuevas causas. Las ha encontrado en las injusticias y las minorías. “Las subastas han estado dominadas históricamente por artistas hombres y blancos”, relata Shea Goli, asesora en la consultora de arte Gurr Johns. “Sin embargo, en los últimos 12 o 18 meses vemos signos de cambio. Han llegado a las pujas de las sesiones de noche más obras de creadores negros y mujeres”. También empiezan a corregirse errores y carencias.

Tras años camuflados en las sombras, las mujeres y los artistas de color aparecen en instituciones. Por ejemplo, la londinense Tate y el Museo de Brooklyn comparten Soul of a Nation: Art In The Age of Black Power. Y el —a veces— infranqueable espacio de los museos propuso el año pasado retrospectivas de Charles White, Theaster Gates, Anni Albers, Joan Jonas, Dorothea Tanning o Kerry James Marshall. Mientras, algunos centros, sobre todo estadounidenses y canadienses, impulsan una estrategia prohibida en España: vender obras de sus colecciones para comprar artistas que faltan en su relato.

El Museo de Arte Contemporáneo de San Francisco enajenó en mayo en Sotheby’s un rothko de su colección por 50 millones de dólares, la galería de arte de Ontario descatalogó 20 piezas de A.Y. Jackson y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, en un movimiento más modesto, remató durante el mismo mes en Christie’s una tela del pintor español Esteban Vicente por 115.000 euros. Esta estrategia es un riesgo asumible solo por una minoría. Los estatutos de la National Gallery de Washington, por ejemplo, no lo permiten. Y son pocos los museos a los que les “sobran” rothkos, rauschenbergs o warhols. “La venta, la descatalogación de obras es un recurso excepcional, sujeto a controles muy rigurosos. Al menos así debería ser, y nunca una práctica habitual”, advierte Bartomeu Marí, exdirector del Museo de Arte Contemporáneo de Seúl.

Movimiento radical

Pero ¿qué sentido tiene que en una ciudad, pensemos en Baltimore, de mayoría afroamericana, que su museo sea, sobre todo, el reflejo de una narrativa de artistas blancos y hombres? Poco. Por eso en un “movimiento inusual y radical”, según sus propias palabras, el director del Museo de Arte de Baltimore, Christopher Bedford, decidió vender obras de los fondos de la institución de creadores blancos como Franz Kline, Kenneth Noland, Robert Rauschenberg, Jules Olitski o Andy Warhol. El dinero se ha utilizado para comprar piezas de artistas negros y completar carencias. De ahí que hayan ingresado en sus fondos Mark Bradford, Jack Whitten, Al Loving, Howardena Pindell o Isaac Julien. La consecuencia de una estrategia con dos reflejos. “En los museos europeos estatales está prohibido descatalogar y me parece correcto. Una colección es una acumulación de estratos que refleja el criterio de las personas que dirigieron la institución en un momento histórico y en una sociedad concreta”, concede Manuel Borja-Villel. “Sin embargo, en las instituciones americanas tiene su lógica porque muchas de las obras son donaciones y difícilmente se podrían rechazar”.

Otra lógica distinta y triste es la que porta la brecha de género. El mercado del arte es igual de injusto que otros mundos contemporáneos como la empresa o la política. Resulta fácil sentirlo. En octubre de 2018 un autorretrato (Propped, 1992) de grandes dimensiones de la británica Jenny Saville alcanzaba los 12,4 millones de dólares (11,1 millones de euros) en Sotheby’s. El precio más alto jamás pagado por una obra de una mujer artista viva. Pese a todo, números varados en una orilla lejana frente a los 91 millones del trampantojo de Koons. La distancia es aún larga y la desigualdad es aún profunda.

Leer más en: https://elpais.com/economia/2019/06/05/actualidad/1559729168_836938.html